|

|

|

市内各地に伝承されている伝統的なお祭りを、写真を添えて紹介しています。

|

|

ノガミ写真商会さんよりお借りした、平成 年のお祭り写真コンクールの入選作等で、ところざわまつりの雰囲気をお楽しみ下さい。

|

|

|

|

町会ごとの記念写真です。知ってる人がいるかな?

机の上の写真は昨年のところざわまつりのスナップです。

|

|

皆さんから募集したとっておきの想い出写真は、こちらのコーナーに展示してあります。

|

|

|

|

この写真は明治末期の寿町の記念写真です。山田弘雄さんからお借りした写真を大きく伸ばしました。

|

|

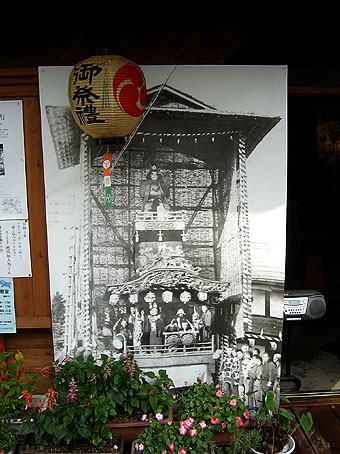

井筒屋の掲示板の横にも大きな山車の写真を貼りました。

ちょっと見えるラジカセからは重松流祭囃子を流しています。

|

|

|

|

2階に上がると、壁にも床にも大きな写真が並んでいます。窓の下のものは昭和25年以降5年ごとに撮ったものです。

|

|

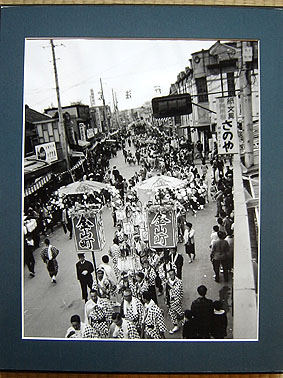

昭和34年のお祭りの写真、御幸町の山車が写っています。

なんだか道も空も広い感じがしますね。

.

|

|

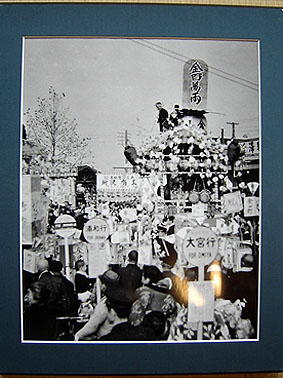

左から、昭和28年(市制施行3周年)、35年(10周年)、40年(15周年)のお祭りのようすです。

大宮行、浦和行のバス停があったり、今の銀座通りの街並みも様変わりしてるのがよくわかります。

|

|

|

|

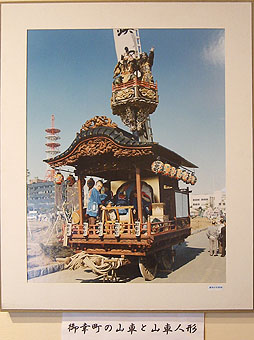

このたび改修なった御幸町の山車と山車人形です。

明治6年の作と推定され、市の有形文化財に指定されています。

|

|

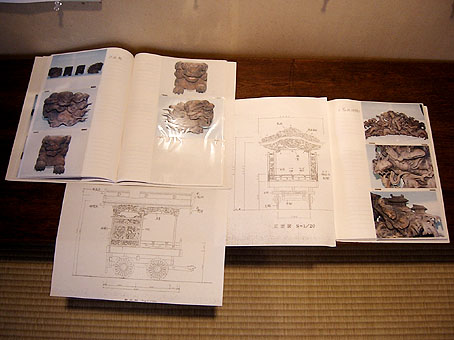

これは、御幸町の山車を解体修理した際に作成された図面と各部の詳細写真です。

|

|

お祭りでは、女の子はこの手古舞の衣装を身につけ、花笠を背にかけ、右手に鉄棒左手に名入りの提灯を持って山車の前を歩きました。

|

|

|

|

所沢のお祭りに欠かせないのは重松流(じゅうまりゅう)祭囃子。

踊り手の着ける面も展示してあります。

|

|

ユーモラスなひょっとこたち

井筒屋スタッフが手ぬぐいで作った浴衣を着せてみました。

|

| 10月2日 おはなし会 越阪部三郎さん、内堀金造さん |

|

|

|

手品でおなじみの越阪部三郎先生が「神と住人のかかわり」という題で、お祭りや山車の本来の意味を忘れてはいけないと語られました。

|

|

重松流祭囃子保存会の内堀金造会長は、古谷重松が伝えた重松流祭囃子の系譜と、曲をテープで流してその意味を教えてくれました。

|

10月8日、9日

ところざわまつりが盛大に行われました。

|

|

|

|

上で紹介した手古舞の衣装を身につけたお嬢さんたち。

このごろは少なくなりましたが、有楽町に見つけました。

|

|

10月8日、スカイライズタワー前で、

改修なった御幸町の山車がお披露目されました。

|

|

|

|

重松流祭囃子に乗って、12基の山車が引き回されます。

この有楽町の山車は市指定有形文化財になっています。

|

|

夜になると提灯に灯が入ります。本町と旭町のひっかわせ。

「本町」ってどこだかわかりますか?今の元町の西半分です。

|