|

|

|

早稲田大学自然環境調査室より、狭山丘陵に生息する野生動物のはく製をお借りしました。 これはタヌキとシジュウカラ(手前の鳥)。

|

|

こちらは、ニホンイタチ、アオゲラなど。一番奥にいるハクビシンは外来の帰化生物で、生態系を乱す恐れがあるのです。

|

|

|

|

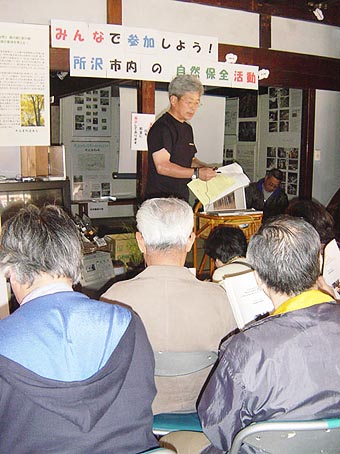

奥の8畳間では、市内で自然保全活動をしている団体をパネルで紹介しています。

|

|

井筒屋の店番・akira矢木さんと髭爺三上さんが市内で撮影した野鳥の写真も展示されています。

|

|

|

|

所沢の緑といえば「トトロ」がいるところですね。 所沢第一文化幼稚園のさくら、ひのき、きりぐみのみんながトトロを書いてくれました。

|

|

トトロにゆかりのあるものも展示しています。 これは島村産業さんで扱っているトトロの陶器です。 他に、半田時計店のトトロ時計も。

また、『となりのトトロ』の宮崎駿さんが描いた「所沢に住んで私の夢想すること」などの原画も展示しています。 このうち市民へのメッセージとして描かれたものは、カラーコピー(A3版4枚組・300円)をお分けしています。

|

早稲田大学自然環境調査室の大堀聰先生に

保全生態学の立場から、まちに緑を残すことの大切さを教えていただきました。 |

第1回お話し会 「森の緑〜狭山丘陵の自然」

所沢には、循環型農業で世界的に有名な三富新田に屋敷とヤマが一体となった緑が残るほか、狭山湖・多摩湖のまわりには「首都圏の陸の孤島」といわれる狭山丘陵があり、また、柳瀬川流域にもまとまった緑が残っています。

狭山丘陵は地形が複雑で多様性があることから、多くの生物種が存在し、関東平野の67.6%の種が存在しています。緑地の面積が広くなれば多くの種が存在することができ、この生物多様性を守るためにはまとまった緑として残すことが大切なのです。

これまでにも、多くの種が絶滅したことはありましたが、近年生じている種の絶滅は人間に起因したもので従来の絶滅とは違うもので、21世紀末には4分の1くらいの種になってしまうともいわれています。

ここ7〜8年は不景気で大きな開発は行なわれていませんが、今後、開発されるかもしれません。狭山丘陵、三富の緑、柳瀬川流域などのまとまった緑それぞれが、そこで暮らす生物にとって、また所沢のまちにとってどういう価値があるのか考え、どうこわされないようにするのか、残していくのかを考える必要があると思います。

今までは自然保護が言われてきましたが、これからは、使う緑と残す緑を分けて、人の手を加えながら緑を残していく「保全」ということを考える必要があります。昔の雑木林は、落ち葉かきをしたり伐採して萌芽させたりして、使いすぎて林を駄目にするようなことはせずに使ってきたのです。

|

|

|

| |

|

|

| 新緑の狭山丘陵散策会〜雑木林と湿地を歩く |

|

|

|

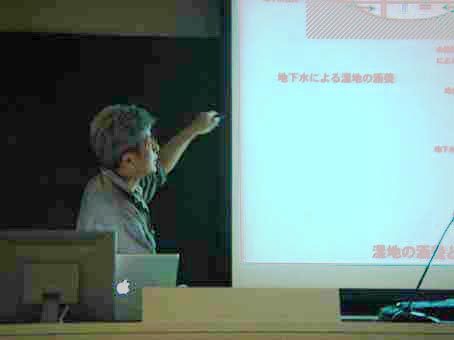

散策の前に、早稲田大学115教室で大堀先生から湿地の環境などについて講義を受けました。

|

|

ここは、早稲田大学B地区湿地と呼ばれているところ。大堀先生が随時説明してくださいました。

|

|

|

|

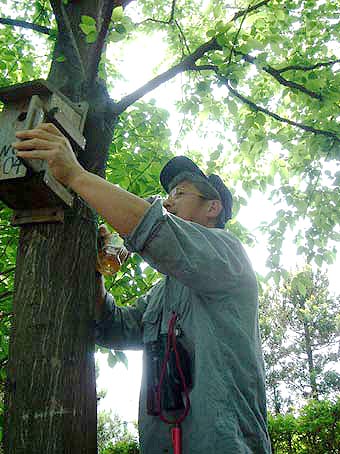

早稲田大学自然環境調査室では、キャンパス内にシジュウカラの巣箱を設置して観察しているそうです。

|

|

シジュウカラの巣にアオダイショウが入り込んで雛を食べていました。すでに多くの雛が食べられ、アオダイショウの腹がふくらんでいます。

|

|

|

|

手前はニセアカシアの純林。外来種のニセアカシアが入り込み広がってくることで在来種が圧迫され問題となっているそうです。

|

|

市内でも標高が最も高いあたりに出て小休止。参加者みんなで、一望の狭山丘陵を眺めました。

|

| 第2回お話し会 「街の緑〜点在する緑の価値」 |

|

|

|

大堀先生は、今回もスライドを使って熱心に話をしてくれました。

|

|

落葉樹主体の雑木林にはそこでしか生きられない生物がいて、人手が加わることで生物多様性が保たれていましたが、近年は放置される林が多くなり、今、どうするかを決断しないと再生が難しくなってしまうそうです。

|