|

|

|

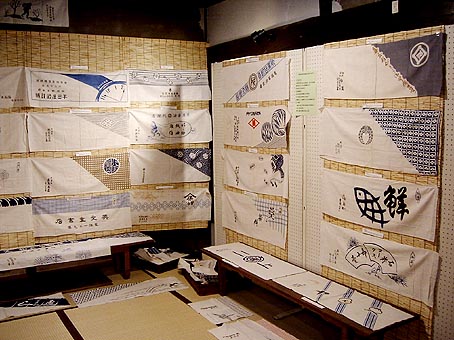

8畳間には、このとおりなつかしい手ぬぐいがびっしりと並んでいます。これらは昭和初期から30年代の位のものと思われます。

|

|

手ぬぐいたちを初めに見つけた「いっ天堂」さんも見に来られました。「これで手ぬぐいも日の目をみたようでうれしいです。」

|

|

|

|

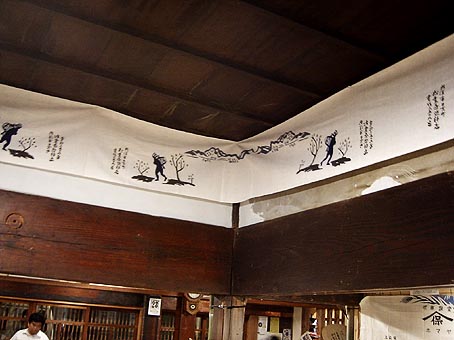

梁にはぐるりと裁断される前の手ぬぐい。 これは、松葉屋燃料店のご主人が今回の展示を知って井筒屋に届けてくださいました。

|

|

張りきれなかった手ぬぐいは行李に入れて展示しています。直接手にとってご覧いただけます。

|

|

|

|

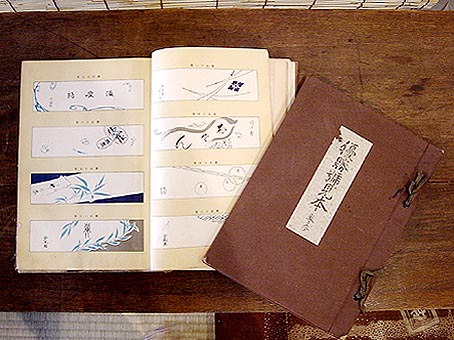

市内で今も手ぬぐいを作っている紺善さんからお借りした「型紙」です。裏側には「紺」「ねずみ」など色の指定が書かれています。

|

|

こちらは、松屋呉服店さんからお借りした手ぬぐいのデザイン帳。ここから柄を選んで注文したのだそうです。

|

|

|

|

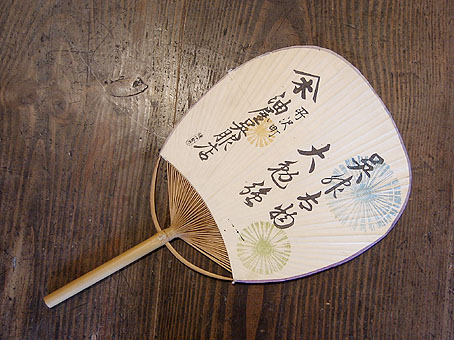

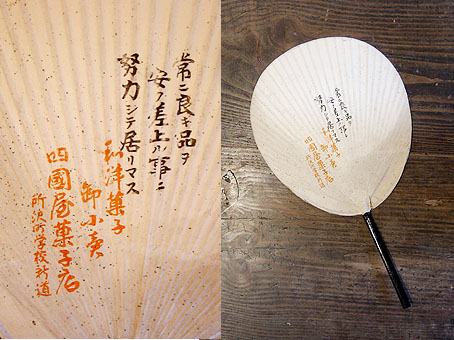

今回展示された団扇の大部分は、学校新道の村田商店に保存してあったもの。古いものは明治末期のもののようです。

今でも十分通用する斬新なデザインの団扇もあります。この時期の方が自由な発想のものが多かったかもしれませんね。

|

|

|

|

|

団扇は表の絵柄だけでなく、裏面に書かれた「呉服太物 大勉強」といった言葉にも興味深いものがあります。

|

|

「常ニ良キ品ヲ 安ク差上ル事ニ 努力シテ居リマス」 商品へ自信や誠実さ、またお客さまへの暖かい気持ちが表れているようです。

|

|

|

|

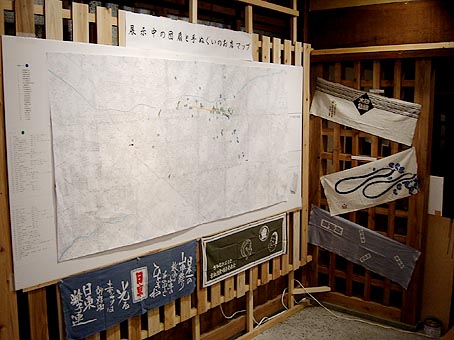

土間東側に張ってある大きな所沢市内の地図には、今回展示されている団扇と手ぬぐいの当時のお店の位置が示してあります。

|

|

地図の部分をアップにすると、銀座通りにお店が集中しているのがよくわかります。

|

| 職人の手仕事を見るシリーズ3 桶づくりの実演とお話 佐藤浩さん(佐藤風呂桶店) |

|

|

|

時々作業の手を休めてはとつとつと話をしてくださる佐藤さん。

こうやって見ると日常使いにはもったいないような品物ばかりです。

|

|

少しずつ、少しずつ、桶にあか(銅)の箍(たが)を締めていく。

熟練された手際よい技を見せてくださいました。

|

シャーッ、シャーッ、シャーッ

桶の材料である椹(さわら)の板を削る音が店内に響きました。

|

|

|

|

使い込まれた道具の数々ですが、どれも佐藤さんの手の汗がにじんでいるようです。

|

| おはなし会 「ところざわのむかしばなし 〜日吉町・東町編〜」 |

|

|

|

スクリーンに映したなつかしい写真を見ながら、ここは今はどうなっていると松本さんが説明すると、会場からはうなずく声が…

|

|

小谷野英三さんは、「子どもの頃、隣の杏の実を失敬したら、その晩、隣の親父がザル一杯の杏を持って叱りに来た」というエピソードを.。

|

|

|

|

落語のような軽妙な語り口で、白山堂の倉片芳夫さんはコミュニケーションの大切さをお話ししてくださいました。

|

|

「昔の子どもは勉強ができるより子守りが上手な方がほめられたのよ」と子どもの頃の思い出を語られた宮野ミツ子さん。

|